Da gennaio a ottobre, il sogno di un'Europa polifonica

Hanno lavorato a questo percorso gli studenti della 3DL dell’indirizzo linguistico del Liceo «M.T. Cicerone» di Formia, guidati dalla prof.ssa Roberta De Luca, nell’anno scolastico 2021/2022.

Testi a cura di: Giulia Baris, Giulia Cocco, Franceska Festa, Elena Forte, Veronica Re, Erika Romano, Melissa Sinibaldi, Teofila Varone, Irene Vinario.

Dizionario a cura di: Annunziata Carlotta, Gizzi Alessia.

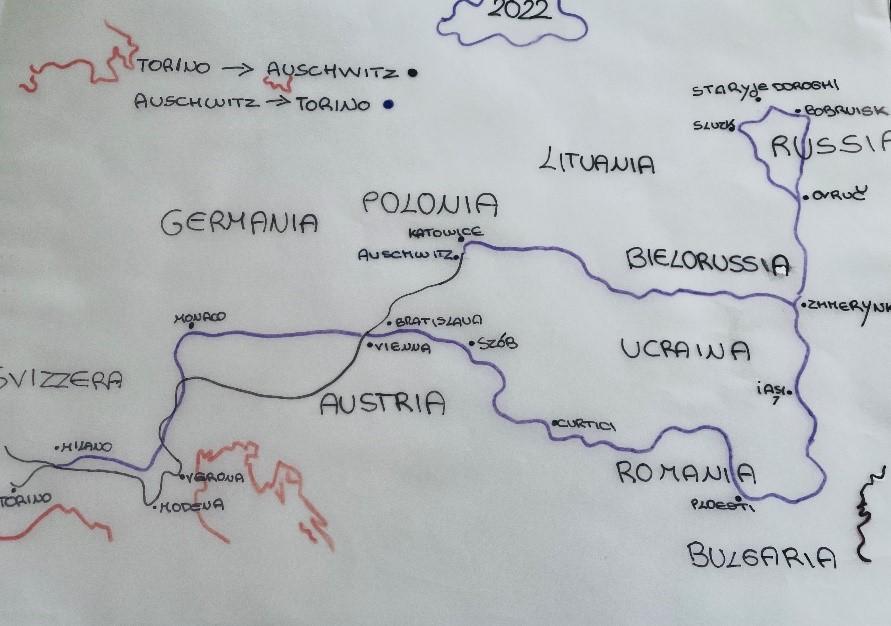

Carte geografiche a cura di: Melisa Kurti, Asia Morlando.

Il lavoro è stato realizzato sulla base del kit didattico La tregua, elaborato e pubblicato dagli studiosi del Centro internazionale di studi Primo Levi.

Si ringrazia la Dirigente del Liceo Cicerone-Pollione, Dott.ssa Teresa Assaiante, per aver sostenuto il progetto con entusiasmo e determinazione.

Si ringrazia il Centro internazionale di studi Primo Levi e la dottoressa Roberta Mori per la revisione del testo e i suggerimenti.

Cosa sta succedendo? Russi bielorussi ucraini hanno combattuto insieme contro i fascisti. E ora? Cosa sta succedendo… (Donna ucraina di 83 anni, il 14 marzo 2022) Mi hanno regalato queste cose, ma a me servono le scarpe (Donna ucraina di Mariupol assediata, il 21 aprile 2022) Dal 27 gennaio 1945, data dell’ingresso dell’Armata Rossa ad Auschwitz, al 19 ottobre dello stesso anno, giorno in cui Primo Levi ritorna finalmente nella sua Torino, si distende la lunga narrazione de La tregua, moderna Odissea in prosa e secondo libro dello scrittore. Il nostos dura ben nove mesi e si dipana in un’Europa devastata dalla guerra, nella quale si aggirano, tra reduci e civili, i sopravvissuti dei campi di sterminio, alla ricerca della strada di casa. Si tratta dunque di un resoconto di viaggio che racconta le avventure picaresche, i patimenti, le meraviglie, le disillusioni e le prove di ritorno alla vita, di un’umanità venuta fuori dall’inferno, decimata e ridotta a pochi individui, dopo l’annientamento sistematico subìto dai nazisti. Se il viaggio di andata era stato programmato nel dettaglio dalla spietata macchina organizzativa nazista e si era svolto senza “intoppi”, questo di ritorno non è né lineare, né spedito, né veloce. Linee ferroviarie interrotte, soste forzate e cambi imprevisti di rotta segnano le tappe di un percorso travagliato e complicato che tuttavia ha il sapore della libertà e che rappresenta per Levi e compagni un tempo di tregua tra l’incubo vissuto realmente e quello ancora da vivere psicologicamente, uno spazio di libertà tra la prigionia feroce e l’impossibilità di redenzione1Si legga quanto scrive Roberta Mori nel suo contributo sul significato del libro, presente nel kit didattico dedicato a La tregua ed elaborato dagli studiosi del Centro internazionale di studi Primo Levi, riguardo al concetto di ‘redenzione’: «Si pensi al titolo del libro, “la tregua”, non “la liberazione”, o “la pace”: di per sé il termine indica un momento di equilibrio raggiunto faticosamente, una pausa temporanea dalle sofferenze e dai conflitti destinata però prima o poi a cessare. Questo perché a Levi l’idea di redenzione, di liberazione definitiva è sostanzialmente estranea, forse anche a causa della sua mentalità scientifica, che si traduce in una conoscenza profonda della materia naturale e della materia umana, nemica di ogni infinito».

. Questa sospensione momentanea nel bel mezzo di «Guerra è sempre», nel suo disordine allegro e malinconico e nella sua asimmetria, non fu solo un fatto di singoli individui, ma riguardò l’Europa tutta, anche quella orientale, anche la Russia che, pure lei, ci aveva liberati da Hitler. Tutto il vecchio continente infatti, di lì a poco, sarebbe stato spartito tra le due superpotenze e avrebbe intrapreso la lunga stagione della Guerra fredda2Scrive Domenico Scarpa nel suo saggio introduttivo al kit didattico: «Levi ha assegnato il titolo La tregua a un libro dove una delle frasi più memorabili suona “Guerra è sempre”. La pronuncia il greco Mordo Nahum per rimproverare il futuro autore, il quale si è permesso di dire che ormai la guerra è finita. La frase “Guerra è sempre” si può considerare l’atto di nascita non tanto del libro quanto del suo titolo. Se riferita all’Europa del 1945, questa parola è una grande metafora, ma se riferita alla sentenza del greco essa andrà considerata un neologismo benché sia una parola esistente e di uso comune, un neologismo da affiancare alle parole coniate per descrivere i fenomeni sorti con la Seconda guerra mondiale: “genocidio” per lo sterminio degli ebrei, “pikadon” per l’atomica su Hiroshima».

. L’Europa in pausa dalla guerra, protagonista della Tregua di Primo Levi, possiede una nuova geografia, si riappropria dell’identità comune, tenta di incunearsi nella storia con una forma inedita, colma di futuro. È un luogo che, passando necessariamente attraverso la parola afasica, disarticolata, primigenia e pregrammaticale di Hurbinek, comincia a liberarsi dall’incomunicabilità del lager, archivia la Babele infernale, spazza via il lessico e i toni sguaiati da caserma e apre a un linguaggio polifonico, a un plurilinguismo tanto caotico quanto naturale, alla possibilità finalmente di dialogare in tutte le forme e in tutti i modi che la civiltà conosce; è un luogo, infine, pronto a ricevere il valore della testimonianza dell’orrore sperimentato, che dovrà contenere l’inesprimibile e farci i conti. In questo contesto, la traduzione acquista un risvolto pratico immediato e un senso etico profondo, e soddisfa le esigenze primarie del raccontare, dell’essere ascoltati e creduti, necessarie tutte alla sopravvivenza del corpo e della mente. Il mondo pullulante, variopinto, dolente, gioioso e poliglotta della Tregua rappresenta la meta futura, quella di un’Europa dei popoli ancora lunga da venire, un sogno che proprio oggi, mentre leggiamo il libro di Levi in classe, è messo fortemente in discussione dall’invasione russa dell’Ucraina, ultimo crimine in ordine di tempo di una storia mai del tutto pacificata. E allora, purtroppo, il comando “Wstawać!”, che cinge ad anello quei nove mesi di riassaporata pace, potrebbe risuonare di nuovo nei cieli e nelle città della nostra Europa, ponendo fino alle aspettative e ai desideri nati dalla caduta del Muro di Berlino. Ci auguriamo che quelle speranze dell’89 non abbiano rappresentato solo un altro intermezzo tra una guerra e l’altra. Roberta De Luca Auschwitz, luogo di terrore ineffabile e di umanità violata, aveva contato, tra i tantissimi prigionieri destinati alla morte, anche Hurbinek, un bambino di tre anni circa, probabilmente nato nel campo e sopravvissuto. Non sa parlare, nessuno glielo ha insegnato, e rappresenta l’incomunicabilità e la disumanità di un mondo rovesciato che ora, dopo la liberazione da parte dei Russi, deve essere testimoniato in tutta la sua atrocità, un mondo che, paradossalmente, proprio dal silenzio di Hurbinek è raccontato in modo più potente. Il silenzio di questo piccolo umano, cui nessuno ha insegnato le parole, esprime desiderio di accoglienza e comprensione, e la forza con cui vuole romperlo comunica una volontà di vita che durante i suoi primi anni gli è stata negata. Egli rappresenta il punto di incontro tra tutte le persone di diversa provenienza e cultura, che hanno confuso le loro lingue nell'inferno e ora devono ricominciare a parlare e a comunicare secondo le regole dell'umanità ritrovata, della solidarietà che tutti mostrano nei confronti di questo piccolo bambino dalle gambe atrofiche, paralizzato dalla vita in giù. Finalmente dopo gli anni senza nome, le donne polacche del Campo Grande lo hanno chiamato Hurbinek, forse cercando di interpretare quelle parole inarticolate che dice ogni tanto, e lo accudiscono amorevolmente secondo le possibilità che hanno a disposizione per potergli dare una vita dignitosa dopo la liberazione. Una delle poche parole che i prigionieri sopravvissuti riescono a captare da lui è «mass-klo» o «matisklo», il cui significato rimane segreto: può essere il suo nome a tutti sconosciuto o una richiesta di cibo. Ma non ha molta importanza. Quello che importa è il tentativo di riprendersi una dimensione che è propria dell’uomo e che gli è stata preclusa finora. Le sue parole mano a mano riescono a svilupparsi in un piccolo vocabolario con l’aiuto di Henek, un ragazzo ungherese di 15 anni, che avendo uno spirito materno più che paterno, diventa punto di riferimento per il bambino e lo accompagna nel passaggio dal grado zero al grado uno del linguaggio. Hurbinek è morto nei primi giorni del marzo 1945, non potendo dar voce ai suoi pensieri, libero ma non redento. Sappiamo che è esistito solo grazie a Primo Levi, che ha avuto la forza e il coraggio di testimoniare, con la stessa ostinazione, la stessa strenua tenacia con la quale Hurbinek ha voluto lasciare la sua piccola e fragile impronta nel mondo. Quale differenza passa tra la doccia effettuata dai tedeschi su persone frastornate e atterrite, appena giunte ad Auschwitz dopo un viaggio allucinante, che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo, e il «lavacro» di uscita cui le donne russe sottopongono i prigionieri ormai liberi, in procinto di uscire dal Campo Grande? Levi aveva raccontato che i tedeschi li avevano portati in una grande stanza, debolmente riscaldata, dove un SS aveva disposto una fila di cinque persone ad una distanza di due metri l’uno dall’altro, in cui si erano dovuti spogliare, fare un fagotto con i loro abiti, dividere gli indumenti di lana da tutto il resto e infine togliersi le scarpe. In un secondo momento erano entrati degli uomini muniti di rasoi, pennelli e tosatrici che avevano concluso il lavoro. I prigionieri erano stati costretti ad attendere il proprio turno per fare la doccia, rimanendo con i piedi nell’acqua. Un vero e proprio inferno sulla terra, nel quale la disumanizzazione era stata totale. Il bagno dei russi invece non è un’umiliazione grottesco-demoniaca, non ha una valenza sacrale, e neppure è solo un bagno funzionale, antisettico, ma un bagno alla maniera russa, a misura umana, estemporaneo e approssimativo, fatto dai nuovi “padroni”, ma finalmente umano. Due robuste infermiere sovietiche con delicatezza li insaponano, li strofinano, li massaggiano e li asciugano, come si usa fare in un mondo normale. Alla fine del racconto delle docce, in Se questo è un uomo, Primo Levi, improvvisamente, inserisce una domanda che resta senza risposta, quasi un’ellissi dantesca che ha solo il lettore come interlocutore: «dov’erano finite le nostre donne?». Nella Tregua risponde a questa domanda Olga, una partigiana ebrea croata che era stata deportata a Birkenau e che aveva vissuto nascosta per un certo periodo in Italia, per cui parlava perfettamente italiano. Erano morti tutti: bambini e vecchi, subito; delle ventinove donne che erano state ammesse al campo di Birkenau solo cinque erano sopravvissute. Tra le donne uccise c’era anche Vanda, carissima amica di Primo, andata incontro alla morte nelle camere a gas con la lucida consapevolezza della sua sorte. Mordo Nahum, «signore fra i greci», è senza dubbio il personaggio più epico della Tregua. Appare quasi all’improvviso, e con lui Primo Levi trascorre una settimana randagia che rappresenta in piccola scala il lungo viaggio di ritorno dai campi di sterminio. Lo incontrerà altre due volte in tappe successive, sempre come un’apparizione. Questo viaggio dei deportati verso la libertà si rivela presto molto difficile, non assume le caratteristiche di un ritorno alla Terra promessa, bensì ha il volto di «una spietata pianura deserta» e la presenza di Mordo Nahum è di un’importanza notevole in un luogo così inospitale. La figura del Greco, questa specie di rapace notturno, incarna l’aspetto di tutti i superstiti che erano giunti fino al momento della liberazione: su di lui è palpabile il tempo trascorso in lager, la debilitazione del corpo, come in ognuno di loro, ma la resilienza incrollabile e il realismo crudo («Guerra è sempre») di questa persona diventano un punto di riferimento fondamentale per Levi. I Greci si distinguevano dagli altri gruppi per le loro abilità da grandi commercianti, che già si erano evidenziate in Lager. Mordo Nahum non faceva eccezione e, cosa molto curiosa in quelle circostanze, era il solo ad indossare eleganti scarpe di cuoio, poiché, come afferma rimproverando a Levi una certa stupidità, «quando c’è la guerra a due cose bisogna pensare prima di tutto: in primo luogo alle scarpe, in secondo alla roba da mangiare; e non viceversa, come ritiene il volgo: perché chi ha le scarpe può andare in giro a trovar da mangiare, ma non vale l’inverso». La capacità più sorprendente di Mordo Nahum è quella di essere poliglotta: sa parlare, oltre alla sua lingua, il francese, l’italiano, lo spagnolo (come tutti gli ebrei di Salonicco), il turco, il bulgaro e un po’di albanese. Egli racchiude nella sua persona la molteplicità etnica dell’Europa uscita dalla guerra e anche la possibilità di rinascita delle relazioni umane. Questa sua abilità diviene parte integrante del suo essere, tanto da trovarsi strettemente correlata alle sue azioni. Primo Levi ed il Greco, sebbene siano molto diversi, sono accomunati dall’essere i soli due mediterranei del gruppo e trovano un punto d’incontro nella conoscenza delle lingue italiana e francese. Di quest’ultima Mordo Nahum si avvale spesso, specialmente nei momenti in cui si mostra severo nei confronti di Primo ed esige obbedienza, al fine di realizzare i propri propositi, dandogli allo stesso tempo degli insegnamenti di vita; utilizza invece la lingua italiana quando riescono ad entrare nella caserma di Cracovia, requisita dai russi e piena di militari italiani, dove Mordo Nahum si dimostra alquanto abile nell’affrontare tematiche e discorsi tipici della cultura italiana. Al mercato di Cracovia, dove l’obiettivo era quello di vendere una delle tre camicie in loro possesso, di mangiare in una mensa e di investire la restante parte di zloty in uova, emerge la qualità da “massaio” del Greco, che improvvisa la lingua polacca con grande disinvoltura e riesce a instaurare rapporti umani con coloro i quali non avevano vissuto l’inconcepibile vita in Lager, allo scopo di ritrovare quel senso di spensieratezza e libertà di cui loro deportati erano stati completamente privati. A Cracovia, dopo le fatiche della vendita delle camicie al mercato, sorge il problema della ricerca di un pasto da consumare alla mensa dei poveri, che si trovava dietro la cattedrale: ma quale delle molteplici chiese e cattedrali della città? Non sarebbe stato facile arrivare alla sua esatta ubicazione. Ed ecco che il latino ritorna ad essere “lingua viva” e gli studi classici tornano molto utili, per la prima ed unica volta nella vita di Primo Levi. Passa di lì un prete, che non comprendeva né il francese né il tedesco, ma che ovviamente conosceva il latino. «Pater optime, ubi est mensa pauperorum?» gli chiede Primo. E ne nasce una delle conversazioni più curiose e stravaganti di sempre, dal sapore di trapassato remoto. Solo una parola rimane intraducibile, eppure tristemente compresa da tutti: Lager. Tra le numerose tappe, prima di giungere nel luogo che sarebbe dovuto essere quello della libertà, Katowice, vi è Trezbina. Proprio lì, nel momento in cui Levi scende dal treno, viene subito accerchiato da contadini e operai polacchi colmi di domande ed affetti dalla curiosità di conoscere, tipica di ogni essere umano. Tra essi appare un avvocato che sapeva parlare il francese ed il tedesco, ed inizia ad interrogare Levi, traducendo le risposte in polacco per i suoi connazionali. L’avvocato, inizialmente, rappresenta quella piccola speranza di ascolto per la quale Levi, per la prima volta dopo Auschwitz, può raccontare gli orrori subiti e quanto accaduto durante quest’indescrivibile esperienza, liberamente, senza limitazioni, senza la paura di dover morire per esprimersi. Eppure, presto prova un senso di afflizione e di angoscia: grazie alla sua modesta conoscenza del polacco comprende che alcune delle parole non avevano un’esatta corrispondenza con quelle da lui pronunciate. Allora, questa traduzione non fedele nasconde un terribile sospetto e una paura ancora più grande. Le persone non erano ancora pronte per recepire la mala novella? Sarebbe stato ascoltato? L’avvocato aveva omesso nella sua traduzione la vera identità di Primo Levi: non un ebreo italiano bensì un prigioniero politico italiano. Non appena Levi gli chiede conto, lui risponde che lo aveva fatto per lui, la guerra non era ancora finita («Guerra è sempre!»); la moltitudine di persone che si trovavano lì si allontana alla spicciolata. Era tornato in libertà ma un altro incubo si stava già materializzando: la paura di rimanere soli e di non essere creduti ed ascoltati. Arrivato al campo di Katowice, nel sobborgo di Bogucice, occupato da una popolazione fortemente promiscua di francesi, italiani, olandesi, greci, cèchi, ungheresi ed altri, a Primo viene affidato l’incarico di farmacista e di collaboratore nell’ambulatorio del suo amico Leonardo De Benedetti. Quando da Mosca arriva l’ordine di registrare l’afflusso dei pazienti, le patologie e i medicamenti somministrati in ambulatorio, si pone il problema di quale lingua utilizzare. L’infermiera Marja e il dottor Dancenko non conoscevano né l’italiano, né il francese, né il tedesco; Primo Levi non parlava il russo. Cosa fare? Ecco che entra in gioco Galina, una giovanissima ragazza di Kazàtin, in Ucraina. Conosceva il tedesco e il russo, così Primo poteva dettare in tedesco e lei avrebbe tradotto in russo simultaneamente. Ancora una volta la conoscenza delle lingue e l’abilità traduttiva rappresentano la chiave di volta di una situazione critica. Dopo la deviazione verso Nord, i viaggiatori giungono a Sluzk, un campo di raccolta in cui Primo incontra di nuovo Mordo Nahum. Questa località si trova in Bielorussia a sud di Minsk, nei pressi del villaggio Staryje Doroghi che già nel 1945 non era segnato sulle cartine geografiche. In questo luogo si stava bene, faceva caldo e c’era da mangiare per tutti, con un servizio mensa molto ben gestito dagli ungheresi. E proprio alla mensa accade qualcosa di incredibile: niente code, niente turni come in Lager, vivande di tutti i tipi che avevano popolato i sogni dei prigionieri, e un’aria gioiosa e conviviale allietata da un’orchestrina zigana. Si sentono l’inno sovietico, quello ungherese e la Hatikvà, la poesia scritta dal poeta ucraino Neftali Herz Imber che sarebbe poi diventata l’inno di Israele. Questa multiculturalità rappresenta a pieno quell’Europa polifonica che durava dalla data della Liberazione e che sarebbe svanita, purtroppo, nel giro di pochi mesi. «Di seicentocinquanta, quanti eravamo partiti, ritornavamo in tre. E quanto avevamo perduto, in quei venti mesi? Che cosa avremmo ritrovato a casa? Quanto di noi stessi era stato eroso, spento? Ritornavamo più ricchi o più poveri, più forti o più vuoti? Non lo sapevamo […] Ci sentivamo vecchi di secoli, oppressi da un anno di ricordi feroci, svuotati e inermi. I mesi or ora trascorsi, pur duri, di vagabondaggio ai margini della civiltà, ci apparivano adesso come una tregua, una parentesi di illimitata disponibilità, un dono provvidenziale ma irripetibile del destino».Introduzione

Il grado uno del linguaggio

Si riprende a parlare umano

Mordo Nahum, il poliglotta

Una vita viva e utile

Una traduzione non fedele

Galina, russa dell'Ucraina

A una mensa bielorussa

Epilogo

Dizionario